暑期社会实践|“信火”领航:科技辉映金陵史,爱国之心然征程

2024-07-14 23:18:44

登临送目,六朝古都,乃缅往事以知担当;踏足留意,数载强校,方明科创最为家国。2024年7月5日至7月10日,南昌大学信息工程学院赣苏“信火”社会实践队奔赴江苏省南京市,开启探索调研的华章,深入挖掘城市源远流长的文化脉络,剖析新时代数字化建设的发展态势,找寻两者之间的有机联系与相互作用。

(一)“科技为翼,梦翔南京博物馆朝天宫”

7月6日,实践队满怀憧憬踏入南京博物馆朝天宫,这座承载着金陵千年风华的文化殿堂,宛如一颗隐匿于都市的璀璨明珠,散发着迷人的历史光辉。

图于南京博物馆朝天宫摄

“古殿巍峨接碧穹,金陵胜迹此当中。”于“山川形胜、宜居之地”展区,那些精美的石器瞬间攫住了队员们的眼眸,大家心潮起伏,纷纷思索着:这古老的石器究竟是凭借何种精妙技艺得以甄别?又是通过哪些玄奥之术来判定其所属年代与用途?一时间,探讨之声如潮涌般此起彼伏。

图为南京博物馆朝天宫石器展示区

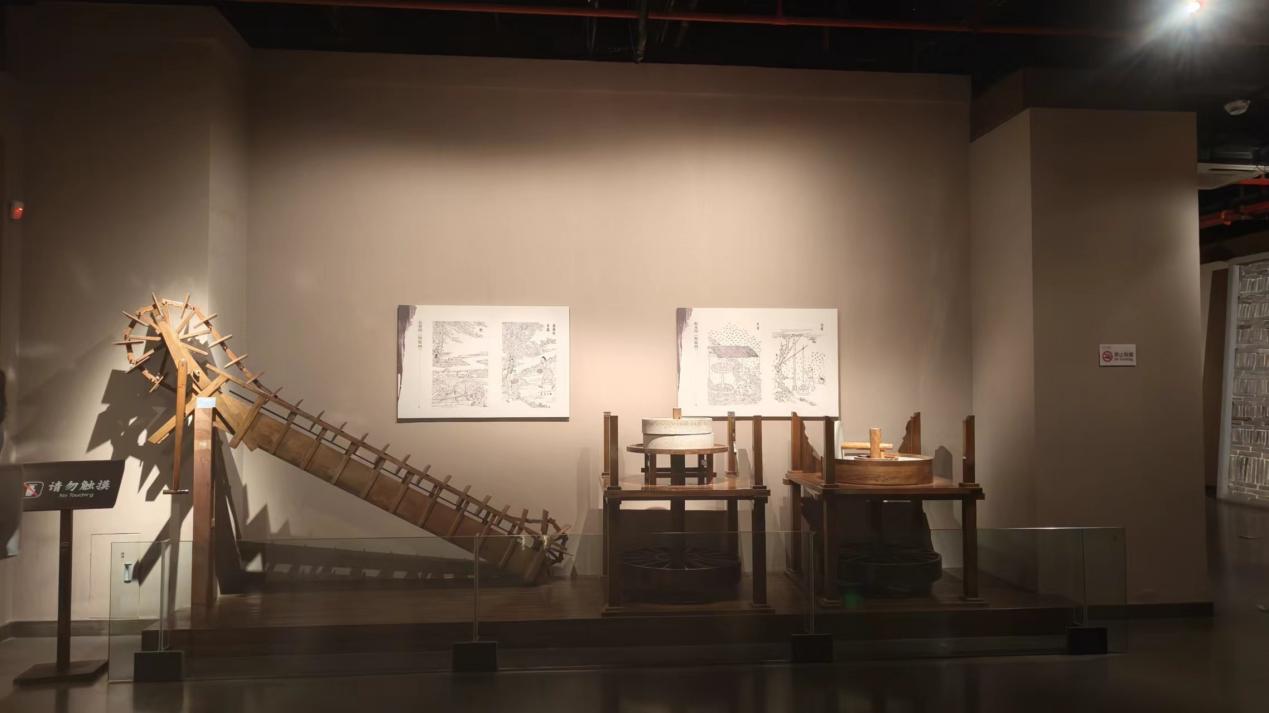

行至“六代相承、定鼎金陵”部分,众人皆凝心聆听讲解,眼中满是对往昔辉煌的尊崇。面对陈列的古老农耕器具,队员们兴致盎然,热切交流着古代农业技术的演进历程,仿佛穿越时空,亲眼目睹了先民们在田垄间辛勤劳作、播撒希望的身影。

图为南京博物馆朝天宫展示区

迈入“数代兴亡、几经沉浮”区域,队员们相互倾诉着对朝代兴衰的深沉感悟。历史的车轮无情碾过,岁月的尘埃掩埋了无数的辉煌与落寞,然而在这里,每一件文物都似乎在低语着过往的故事,让队员们沉浸在那波澜壮阔的历史长河之中。就如同南京博物馆是历史的宝库,艺术的盛宴,它用无数珍贵的文物,勾勒出南京发展的脉络,展现出人类智慧的光芒。

在“江山一统、南都繁会”展区,眼前的繁荣景象令人赞叹连连,大家各自抒发着对古代繁华都市的遐想。“繁华如梦忆南都,文物琳琅入画图。”面对精巧的浑仪,一场关于古代天文观测的研讨热烈展开,仿佛能触摸到古人仰望星空时的无限遐想和对未知世界的不懈探索。 而在着重展现祖冲之成就的区域,队员们长久驻足。祖冲之在数学和天文学领域的非凡建树令众人深深敬服,其精准计算圆周率的睿智以及对天文历法的深邃探究,全然彰显出古代科学的熠熠光辉。同学们围聚在相关展品旁,悉心研读介绍,激情论道祖冲之的科学精神与方法对现代科学的启迪,深深体悟到科学的传承与发展。

图为南京博物馆朝天宫的浑仪

图为队员们在讨论祖冲之的科学精神与方法对现代科学的启迪

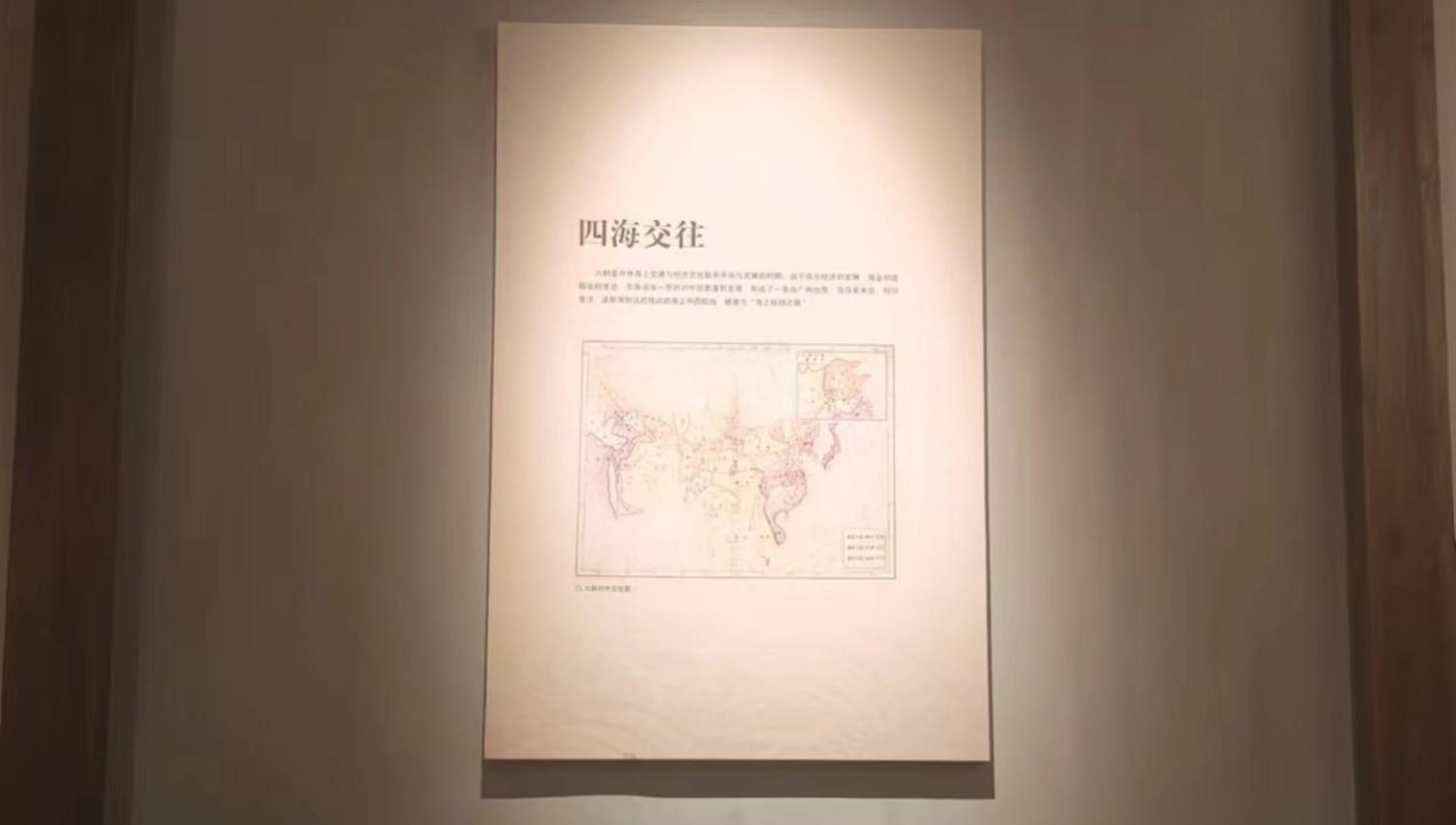

在“共和肇始、近代新都”里,逼真的船模吸引了大家的目光。这船模象征着当时对外交流的重要方式,队员们纷纷联想到如今我国坚持对外改革开放,以促进科技发展的战略,深刻体会到开放交流对于科技进步的重要意义,并积极交流着各自的见解。

图为南京朝天宫景区船模型

图为南京朝天宫的四海交往图

整个参观过程中,队员们仿佛穿越时空,与历史进行了一场深刻且充满互动的对话。在这朝天宫的每一个角落,都能感受到南京历史的厚重与文化的深沉,如同在时光的隧道中漫步,汲取着无尽的智慧和力量。

(二)“科技作梯,攀登南京陆军工程大学高峰”

7月8日上午,实践队怀揣着对知识的渴求与对国防事业的崇敬之情,踏入了陆军工程大学的校门。彼时,阳光洒在校园的每一个角落,仿佛为这座庄严的学府披上了一层金色的纱衣。

图为实践队在陆军工程大学通信工程学院与接待老师的合影

刚入校园,庄严的氛围便如潮水般涌来,宏伟的建筑屹立在眼前,整齐的队列彰显着军人的严谨与纪律,而那处处涌动的创新力量,又如同一颗颗璀璨的星辰,在这片土地上熠熠生辉。

在随后的交流座谈会上,实践队与陆军工程大学的师生们齐聚一堂,就信息工程领域的前沿技术、人才培养以及未来发展趋势展开了热烈而深入的探讨。双方畅所欲言,思想的火花在碰撞中绽放出绚丽的光彩。信息工程学院的同学们纷纷分享自己在学术研究和实践中的心得感悟,如同春蚕吐丝,将自己的经验与见解娓娓道来。而陆军工程大学的师生们则倾囊相授,给予宝贵的经验和建议,犹如明灯指引,为同学们照亮前行的道路。“听君一席话,胜读十年书”,这场思想的盛宴让同学们受益匪浅,为他们的未来发展指明了方向。

图为陆军工程大学接待老师与实践队开展座谈会

图为接待老师热心地为队员们解答问题

接着,在专业人员的引领下,队员们开始参观陆军工程大学的相关设施。他们目睹了先进的通信系统,如同一座座无形的桥梁,连接着信息的海洋;精密的武器装备,宛如钢铁卫士,捍卫着国家的安全。这些科技成果在现代军事中发挥着至关重要的作用,让队员们深刻感受到了科技的强大力量。

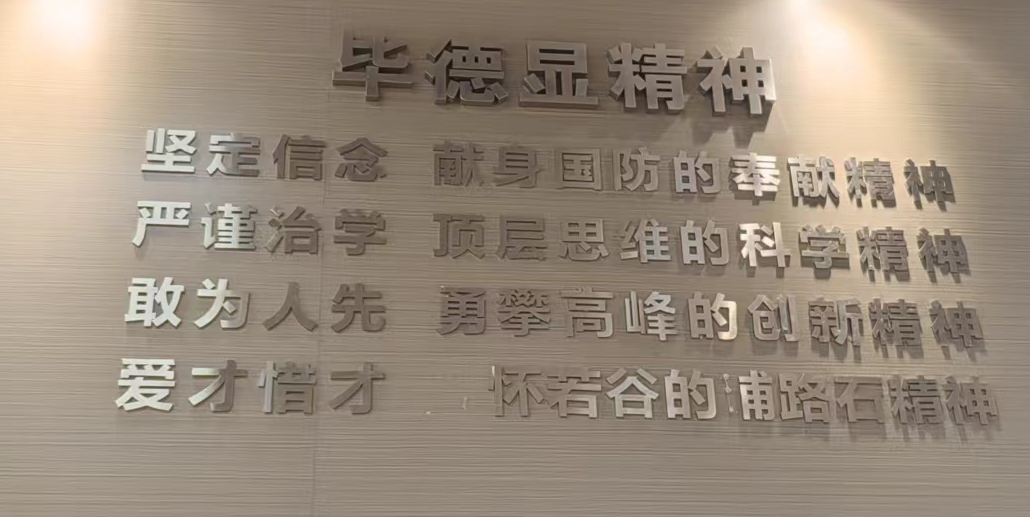

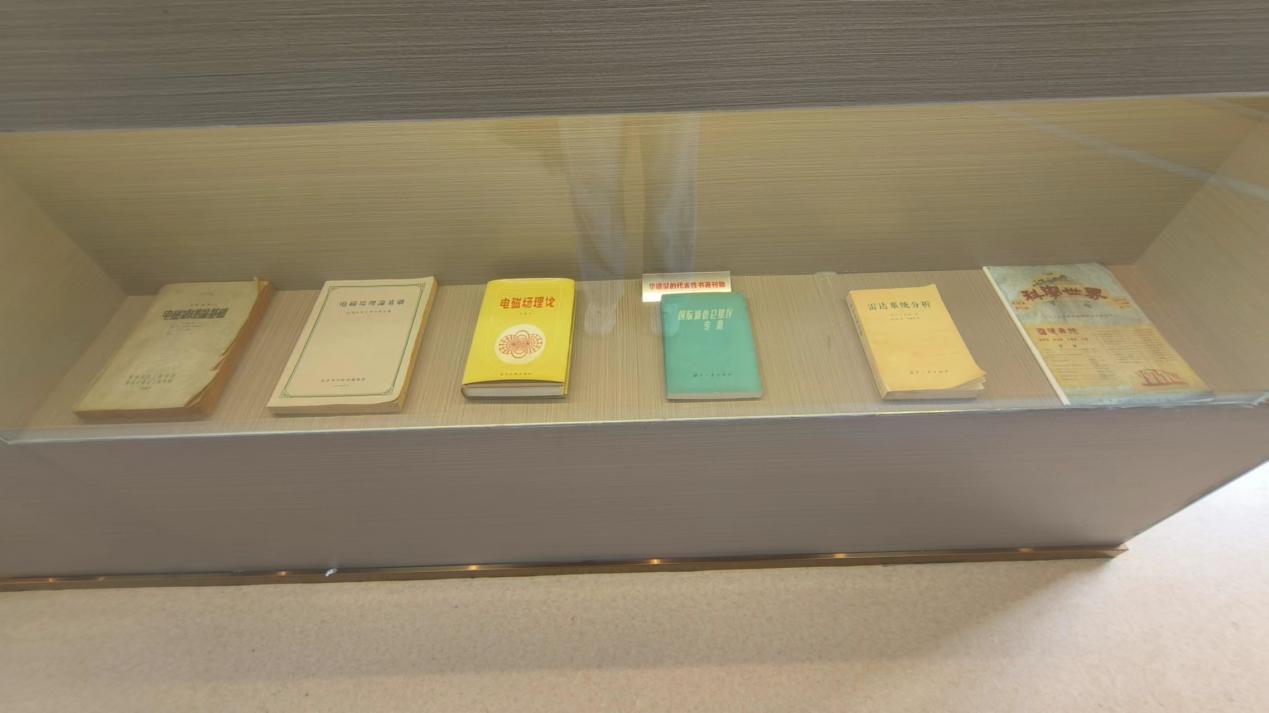

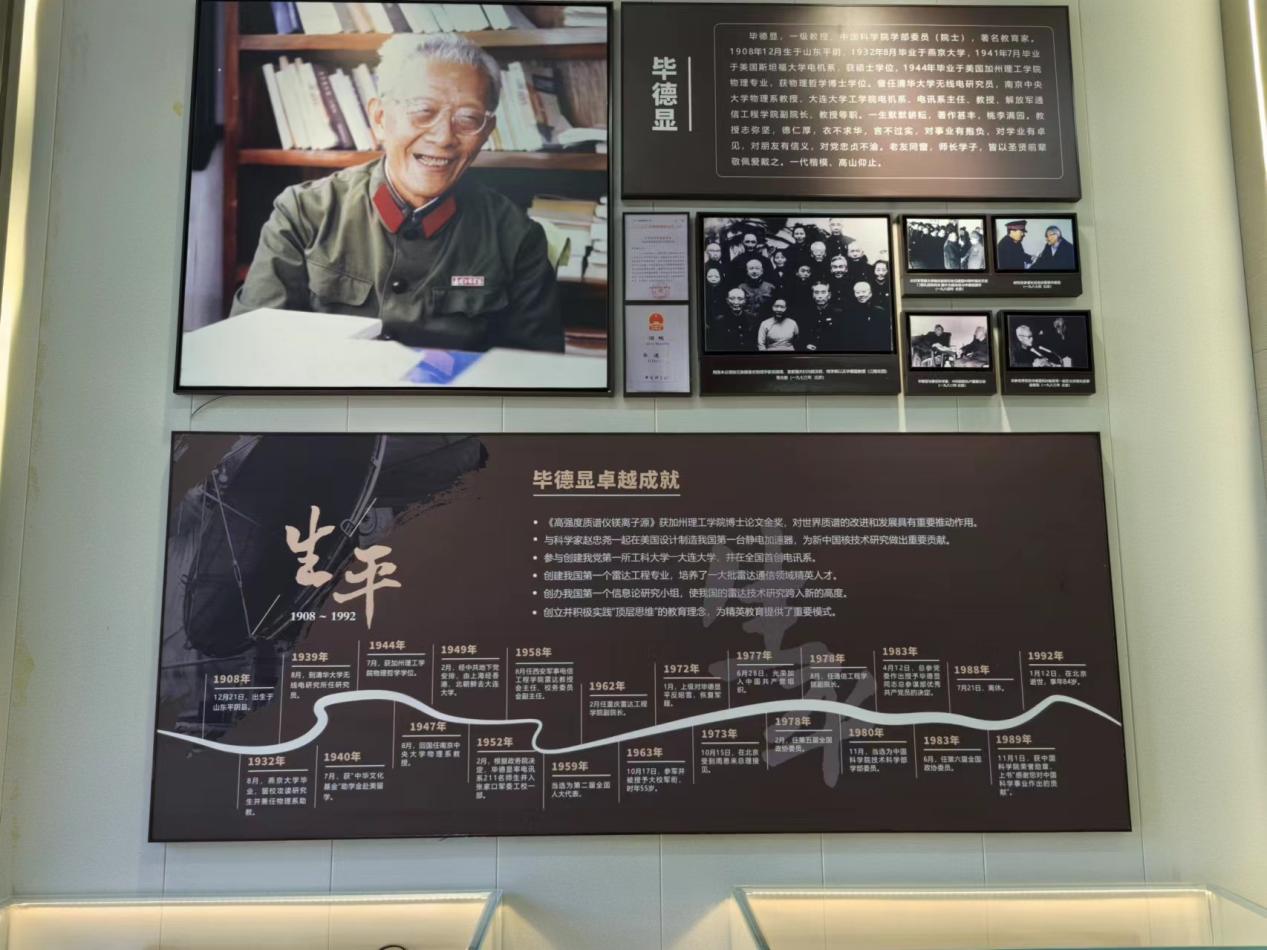

随后,队员们步入毕德显纪念馆,仿佛走进了一座历史的殿堂。毕德显先生作为中国雷达工程专业的主要创始人,他的功绩如星辰般璀璨,为国防通信事业做出了卓越贡献。馆内陈列的历史资料、科研成果和实物展品,如同岁月的见证者,静静地诉说着他在通信理论和电子学等领域的辉煌成就。队员们聚精会神地聆听着讲解,不时提出自己的疑问和见解,仿佛与毕德显先生进行着一场跨越时空的对话。“高山仰止,景行行止”,毕德显先生严谨的治学态度、创新的思维方式和强烈的爱国情怀,深深触动了每一位队员的心灵,让他们肃然起敬。 夕阳西下,余晖洒在校园的每一个角落,为这座学府增添了一抹温暖的色彩。

图为陆军工程大学讲解员为实践队介绍毕德显纪念厅

图为毕德显精神

图为陆军工程大学讲解员为大家介绍毕徳显学生

图于毕德显纪念厅拍摄

图为毕德显先生的手稿

图为毕德显先生的物件

图为毕德显先生的代表性书著刊物

图为毕德显先生的生平事迹

一天的考察之旅即将接近尾声,队员们满载而归,他们的行囊中装满了知识的宝藏和宝贵的经验。此次陆军工程大学之行,犹如一场心灵的洗礼,让他们在成长的道路上迈出了坚实的一步。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,队员们深知,未来的道路还很漫长,但他们将以更加坚定的信念和饱满的热情,投身于信息工程领域的研究与创新,为实现科技强军的梦想贡献自己的力量。

(三)“科技化烛,照亮侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆记忆”

2024年7月9日上午,烈日炎炎,信息工程学院暑期社会实践队怀着沉重而坚定的心情踏入侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

图为实践队铭记历史,珍爱和平有感所摄

馆外,庄严的氛围笼罩着每一个人,巨大的雕塑和灰色的墙壁仿佛在诉说着那段惨痛的历史,周围的花草树木在微风中摇曳,似乎也在默默哀悼。

队员们沿着道路缓缓前行,道路两旁的石刻记录着一个个悲惨的瞬间,让人不禁心潮起伏。在一处纪念雕塑前,队员们停下了脚步,雕塑中母亲紧紧抱着孩子,眼神中充满了绝望和无助,这一幕深深触动了大家的心灵。“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。”此时,这句诗句涌上心头,让人更加深刻地感受到战争的残酷和和平的珍贵。

图为侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆门前雕塑

步入展厅,黑暗的色调中,一幅幅触目惊心的历史照片冲击着队员们的眼球。借助现代科技手段,这些照片以更加生动的形式展现出来,让人仿佛身临其境,更加真切地感受到战争的残酷。队员们驻足凝视,眼眶湿润,心中充满了悲愤。队员邹子俊感慨道:“我们要铭记历史,而不是铭记仇恨。记住‘落后就要挨打’的惨痛教训,我们要切实助力科技强国,人才强国。”

图为南京大屠杀史实展

在陈列的实物展品前,锈迹斑斑的刀枪、满是血污的衣物、写满绝望的信件,这些物品无声地见证了那场惨绝人寰的大屠杀,仿佛在向人们诉说着曾经遭受的苦难。通过科技的展示,队员们更加清晰地看到了这些物品的细节,也更加深刻地感受到了当时同胞们所经历的痛苦与恐惧,同时也更加明白了历史的教训:落后就要挨打。

图于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆摄

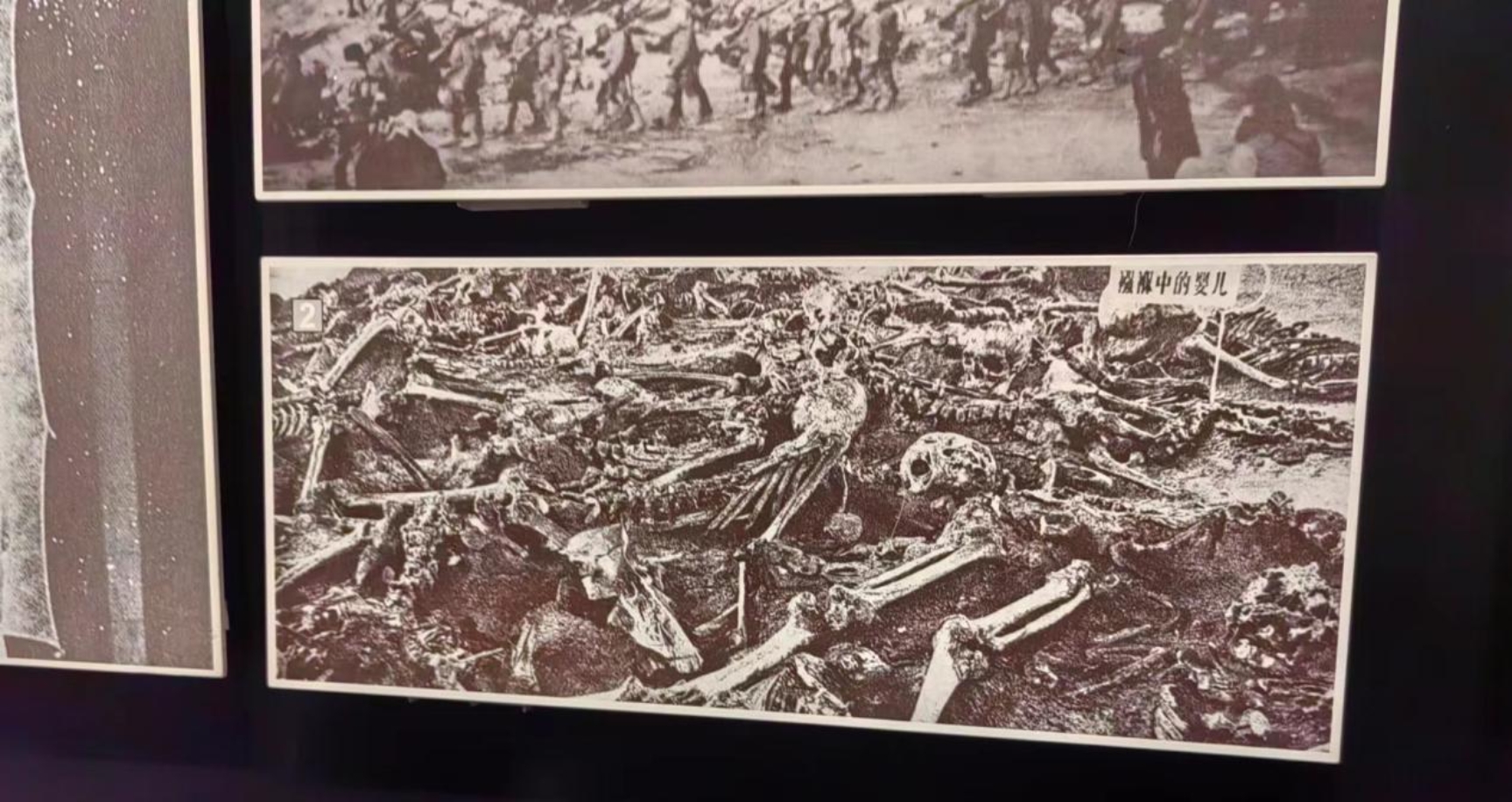

沿着通道前行,来到“万人坑”遗址,眼前的累累白骨让人不寒而栗。借助虚拟现实技术,队员们仿佛穿越时空,亲眼目睹了当时的惨状,更加深刻地认识到和平的来之不易。队员敖仪帆说:“只有铭记南京大屠杀的历史,才能珍视和捍卫来之不易的和平。只有捍卫历史的真相,才能守护和平与正义。”

图于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆摄

在史料厅里,详实的文献资料和幸存者的证言通过多媒体技术呈现,进一步揭露了日军的残暴罪行。那一个个血与泪的故事,让队员们深刻认识到战争的残酷和和平的珍贵。队员王怡说道:“当今世界,和平与发展是时代的主题。像我们这当代青年,应当以历史为笺,以和平开放为笔,落墨未来画卷。” 铭记历史,是为了凝聚和平力量;居安思危,是为了更好地迈向明天。

图于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆摄

走出纪念馆,队员们的心情久久不能平静。此次参观,让大家更加坚定了捍卫和平的决心,也明白了自己肩负的责任。队员丁铭泽表示:“社会实践教会了我一个重要的道理:学习永无止境。无论是在学校还是在社会中,总有新的知识和技能等待我去掌握。我明白了持续学习的重要性,也决心将终身学习的理念贯彻到我的生活和工作中。” 队长高源说:“我们不应当延续仇恨,但我们没有资格原谅他们,当今军国主义仍然在日本盛行,日本亡我之心不死,一直对我国虎视眈眈,伺机而动,所以我们更应当牢记这段沉痛的历史,时刻对其保持提防,不应当放松警惕,要以史为鉴,不断强大自身,防止悲剧的重演。只有国家繁荣昌盛,人民团结一心,才能抵御外侮,守护好我们的家园和人民。”

“前事不忘,后事之师。”大家将把这份历史记忆化作前行的动力,在科技的道路上努力探索,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

(四)“科技作舟,畅游六朝博物馆历史长河”

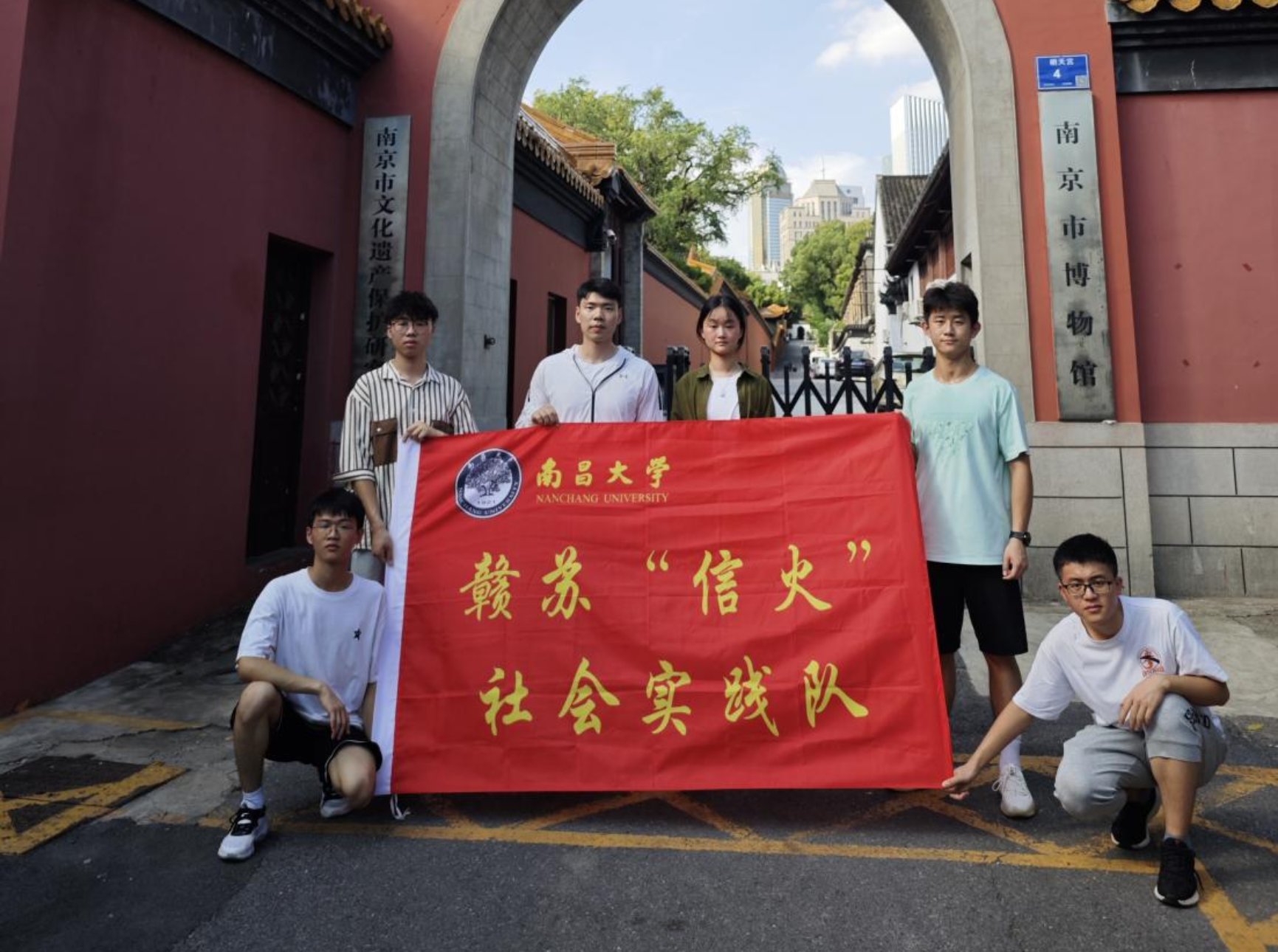

六朝博物馆是一座展示六朝文化的专题博物馆,它承载着千年的历史底蕴,宛如一座时光宝库。

图为实践队在六朝博物馆前的合影

当实践队步入博物馆,仿佛穿越时空隧道,踏入了六朝的辉煌岁月。 馆内的文物琳琅满目,品类繁多,涵盖了陶瓷、书画、雕塑、青铜、金银器等多个门类。这些文物不仅展现了六朝时期的艺术风格和工艺水平,更是当时社会生活、文化传承的生动写照。每一件文物都像是一位沉默的历史讲述者,静静诉说着那个时代的故事。 文物的呈现方式别具一格,大多数借助了现代科技手段,使观众能够更加身临其境地感受历史。通过多媒体展示、虚拟互动、光影效果等先进技术,文物仿佛“活”了起来,它们的历史背景、制作工艺和文化内涵得以生动呈现。队员们可以更加直观地感受到六朝文化的魅力,深入了解那段波澜壮阔的历史。

在陶瓷展区,精美的青瓷散发着古朴的韵味,其细腻的质地和独特的造型让人赞叹不已。这些青瓷釉色温润,器形优美,有的宛如莲花绽放,有的形似古朴的礼器,展现了六朝时期陶瓷工艺的高超水平。书画作品则展现了六朝文人的风雅才情,笔墨之间流露出的意境让人陶醉。书法家的笔触犹如龙飞凤舞,画家的用色则如诗如画,让人仿佛能感受到当时文人墨客的情怀和心境。

此外,博物馆还通过场景复原等方式,再现了六朝时期的城市风貌和生活场景。队员们仿佛置身于六朝的街巷之中,耳边似乎传来了市井的喧嚣声,眼前浮现出人们忙碌的身影。繁华的街市、庄严的宫殿、宁静的庭院,一一展现在眼前,让人感受到六朝时期的繁华与兴盛。

六朝博物馆的建筑设计也独具特色,由著名建筑大师贝聿铭之子贝建中先生领衔设计。馆内空间布局巧妙,光线运用恰到好处,营造出一种典雅而宁静的氛围。建筑与文物相得益彰,共同展现了六朝文化的独特魅力。

参观六朝博物馆,让队员们对六朝文化有了更深刻的认识和理解。同时,也让大家感受到了科技在文物展示中的重要作用,它为传统文化的传承和发展注入了新的活力,让历史在现代社会中焕发出新的光彩。

这一系列经历使队员们深刻领悟到科技与文化是国家发展的基石与灵魂,二者相辅相成。“科技引领兴国运,文化传承润心田”,科技的飞速发展如“长风破浪会有时”,为国家的繁荣富强提供强大动力;文化的传承与创新则如“滋养无声细入微”,赋予国家深厚底蕴和独特魅力。队员们明确自身责任与使命,深知在民族复兴征程中,每个人虽如螺丝钉般渺小,但不可或缺。此次实践如明灯,照亮队员前行路,点燃理想之火。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,激励队员在社会实践中积极探索,为实现民族复兴矢志拼搏。“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,他们深知在社会实践中的每次努力都是为国家添砖加瓦,唯有坚韧不拔方能成功。这次意义非凡的实践活动将成为队员们宝贵的经历并铭刻于心,他们坚信在科技引领和不懈的社会实践努力下,祖国定能实现伟大复兴,傲立世界之林。